Flavio46 ci accompagna, ancora una volta, in uno dei nostri appuntamenti al museo e ci fa conoscere uno dei più grandi pittori del 1600.

E’ arduo dare un ritratto veloce e sintetico di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio; ed è irriguardoso e irriverente riservare poche righe a uno dei più grandi geni dell’arte mondiale. E poiché lo faccio su ordinazione rivolgo sommessa preghiera di non accusarmi di presunzione e supponenza.

E’ arduo dare un ritratto veloce e sintetico di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio; ed è irriguardoso e irriverente riservare poche righe a uno dei più grandi geni dell’arte mondiale. E poiché lo faccio su ordinazione rivolgo sommessa preghiera di non accusarmi di presunzione e supponenza.

Nacque a Milano, 29 settembre 1573 e morì a Porto Ercole, 18 luglio 1610. Fino al 2007 molti pensarono, e tuttora ne sono convinti, che egli sia nato a Caravaggio in provincia di Bergamo.

E’ considerato il più grande esponente della scuola barocca e uno dei più celebrati pittori del mondo di tutti i tempi.

Iniziò nel 1586, a tredici anni, presso la bottega di Simone Peterzano.

Fin da ragazzo mostrò un carattere molto forte e piuttosto ribelle tanto da commettere sovente azioni scriteriate.

Nel 1588 lasciò Milano per Venezia, voleva studiare le opere dei maestri Giorgione, Tiziano e Tintoretto. Si trasferì quindi a Roma dove dal 1592 al 1606 non condusse una vita tranquilla a causa del sua carattere intollerante e irascibile. Presso il maestro Antiveduto Gramatica, pittore manierista senese imparò a dipingere con quella rapidità di esecuzione che gli permise in futuro di produrre durante la sua carriera un gran numero di capolavori.

Ma la vera arte del Caravaggio iniziò quando, presso Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, cominciò a dipingere fiori e frutti, dando origine a quel genere di pittura che in futuro fu definita “natura morta”.

cesto frutta

Ribelle, violento e amante di una vita senza regole anche a Roma ricominciò a frequentare i soliti luoghi di malaffare. Nel 1599 dipinse la “Vocazione di San Matteo” e il “Martirio di San Matteo”, completate in brevissimo tempo e collocate all’interno della cappella Contarelli, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Il successo per queste opere fu immediato e seguirono le commissioni per la Chiesa di Santa Maria del Popolo “la Crocefissione di San Pietro”e la “Conversione di san Paolo” e poi una nuova tela per la Chiesa di San Luigi dei Francesi: San Matteo e l’Angelo.

L’importanza di queste opere richiede un approfondimento che per brevità non è possibile in questa sede, se ne potrebbe parlare diffusamente e dettagliatamente in una trattazione a parte.

Intanto continuava a condurre una vita scriteriata, e quando veniva arrestato, il che capitava sovente, grazie alla protezione del nobile di turno riusciva sempre a cavarsela.

conversione di san paolo

crocefissione san pietro

Anche la sua vita turbolenta meriterebbe circostanziata riflessione ma ci si astiene per la solita necessità di brevità. Mi sia consentito, però, appena un breve significativo cenno: fu querelato da un garzone d’osteria per avergli tirato in faccia un piatto di carciofi.

Quando però fu condannato a morte per l’omicidio di Ranuccio Tommasoni da Terni dovette fuggire da Roma aiutato dal principe Filippo Colonna, per il quale aveva eseguito diversi dipinti, su tutti la Cena in Emmaus.

cena di Emmaus

Alla fine del 1606 Caravaggio dovette rifugiarsi a Napoli, dove per circa un anno visse un periodo felice e prolifico.

Dipinse la Madonna del Rosario, le Sette opere di Misericordia e La flagellazione di Cristo. Dipinse ancora il Davide con la testa di Golia, l’Incoronazione di spine, e una Salomé con la testa del Battista, rimasta solo in copia. Altre grandi tele sono la Flagellazione e la Crocifissione di Sant’Andrea, che qualcuno vorrebbe dipinto a Malta. Nonostante a Napoli sia stato bene accolto ed ammirato nel 1607 si sposta a Malta dove nel 1608 dipinge la Decollazione di San Giovanni Battista. Per i suoi meriti fu nominato Cavaliere, ma quando riprese la vita di sempre, fu imprigionato ma riuscì a fuggire in Sicilia a Siracusa. A Malta C. produsse tre opere importanti: San Girolamo scrivente; il Ritratto di Alof de Wignacourt in armatura e il suo paggio e il Ritratto di un cavaliere di Malta.

Durante il soggiorno a Siracusa dipinse per la Chiesa di Santa Lucia una pala d’altare del Seppellimento di santa Lucia (la patrona della città siciliana) e a Messina la Resurrezione di Lazzaro.

Altre opere eseguite in Sicilia sono l’Adorazione dei Pastori, o Madonna del parto, una Natività (trafugata nel 1969) e probabilmente uno dei molti San Giovanni Battista dipinti da Caravaggio nelle vesti di un giovane nudo in compagnia di un ariete

Alla fine dell’estate del 1609 tornò a Napoli.

Uno degli ultimi quadri dipinti da Caravaggio è il Davide con la testa di Golia, una Resurrezione per la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi andata distrutta, la Salomé con la testa del Battista, la Negazione di Pietro, il giovane nudo del San Giovanni Battista e quella che è sicuramente l’ultima opera di Caravaggio, il Martirio di Sant’Orsola.

Quando seppe che Papa Paolo V stava preparando la revoca della sua messa al bando. Caravaggio, da Napoli, si mise in viaggio per tornare a Roma con una feluca traghetto che settimanalmente faceva il tragitto: Napoli-Porto Ercole.

Qui in preda alla febbre per infezioni intestinali, dopo quel lungo viaggio, morì il 18 luglio 1610. Si spegneva prematuramente all’età di soli 37 anni uno dei più grandi artisti della storia.

Fu seppellito nella fossa comune ricavata nella spiaggia.

Pochi giorni dopo arrivò a Napoli il condono papale.

david

l'indovina

flavio46 28/ 09/ 2009

cappella contarelli in San Luigi dei Francesi

Mathieu Cointrel, ribattezzato all’italiana Matteo Contarelli era un nobile francese, nominato cardinale, che volle decorare nel 1565 una cappella chiamata poi Contarelli con opere che rappresentassero San Matteo. Forse intendeva onorare il suo nome (Matteo), ma non vi riuscì perché morì nel 1585 quando il pittore incaricato nel 1565, certo Girolamo Muziano, non aveva nemmeno iniziato le tele. Nel 1591 l’erede del cardinale Virgilio Crescenzi, si incaricò di portare a compimento l’opera e il 23 luglio 1599 fece il contratto per i due quadri laterali con il pittore Michelangelo Merisi che consegnò le opere il 4 luglio 1600 sistemate sulle pareti in via provvisoria per essere sistemate definitivamente nel dicembre del 1600 quando fu ultimato il telaio.

Il Martirio di San Matteo presenta due versioni sovrapposte, che secondo i critici del tempo e anche in tempi successivi si ritenne che non fossero coerenti con la storia rappresentata. Addirittura fu detto che “l’oscurità della cappella e del colore sottraevano il quadro alla vista”. Oggi è sufficientemente illuminata da apposite lampade per poterne ammirare la grandezza.

La prima tela quindi presenta due dipinti uno sovrapposto all’altro e, fin dall’inizio i critici sostennero che nessuno dei due riuscì a rendere fedelmente il fatto da rappresentare.

La prima versione è prettamente manieristica ed è molto diversa dalla seconda con le persone in posizioni completamente diverse.

Per la solita tiranna brevità ci si limiterà a parlare solo dell’ultima versione dove l’immagine dell’aguzzino è posta al centro della scena rappresentato quasi completamente nudo e, chiaramente in contrasto col realismo del Caravaggio. Sullo sfondo la croce di Malta; a terra, tra le gambe dell’aguzzino, è disteso il Santo completamente vestito con i propri abiti di sacerdote e la mano destra alzata afferrata dalla sinistra dell’aguzzino che nella destra brandisce la spada.

In primo piano ancora un nudo che si appoggia sulle mani posate per terra e dietro a questo un uomo vestito caduto con la mano sinistra tesa verso l’altro quasi allo stesso modo del santo, ma con mano diversa.

Dietro quest’ultimo due giovani con un cappello piumato e ancora dietro l’immagine del pittore che guarda con interesse e meraviglia la vicenda del martirio. Sull’estrema destra altro nudo, questa volta ripreso di spalle con, appena accennato, il capo di un’altra persona. Davanti a loro un chierico spaventato dalla vicenda che tenta di scappare mentre dall’alto un angelo scende fra le nubi e tende un ramo di palma al santo che cerca di afferrarlo con quella mano tesa di cui si è detto avanti.

Qualcuno sostiene che tutta la scena, anche perché rappresentata con forti giochi d’ombra e di luce, sia riuscita come una “stasi monumentale”; forse non è sbagliato affermarlo; è certo però che l’opera suscita grandi emozioni e che non si può fare a meno di riconoscere la drammaticità della vicenda rappresentata che riesce a toccare la sensibilità di colui che si trova di fronte al dipinto.

Completamente diversa l’opera rappresentante la Vocazione di San Matteo dove vengono rappresentati personaggi attuali vestiti con abiti del tempo. Qui la luce acquista rilievo essenziale perché entra al di fuori del dipinto e va a illuminare il braccio del Cristo che entra sulla destra.

Anche del San Matteo e l’angelo esistevano due versioni, e la prima raffigurante un San Matteo troppo popolano in atteggiamento ritenuto poco appropriato fu rifiutata dai committenti. Tempo dopo non se ne seppe più nulla era andata perduta.

San Matteo e l'angelo

Nelle opere della Cappella risulta evidente la maturazione verso uno stile personale del Caravaggio che da inizio a una corrente più moderna che condizionerà molto la pittura del tardo seicento.

Con il Martirio di San Matteo e la Vocazione, avvalendosi d’effetti di luce e d’ombra, faceva nascere quella tecnica pittorica monumentale e drammatica che si sviluppò poi in molte sue opere.

il martirio di San Matteo

Vocazione di San Matteo

Caravaggio tentava di rappresentare la verità, si rivolgeva ai soggetti più umili e spesso anche volgari, perché, artista rivoluzionario, non voleva seguire le orme dei suoi predecessori che tendevano di idealizzare con virtuosismi vari i soggetti rappresentati.

Voleva invece rappresentare la realtà umana con i suoi drammi e le sue tragedie e voleva farlo senza retorica e eccessive decorazioni e nemmeno virtuosismi; sceglieva soggetti semplici, moderni, privi di alcuna storia e a volte anche persone di facili costumi; Le sue figure erano appena illuminate da fasci di luce sempre indirizzate verso le figure principali; e la luce spesso nei quadri di C. costituisce l’elemento principale della scena perché è la luce che estrae dalla tela le persone che illumina e crea la vicenda.

Flavio46 28/sttembre/2009

Giulio ci regala un altro dei suoi racconti di vita vissuta: è un racconto vero, autobiografico e ci riporta ad un epoca in cui, anche se non si condividevano le idee della parte avversaria, si portava rispetto e c’era pacifica convivenza. Lo spaccato di vita di una piccola comunità, dove tutti si conoscevano e molto bene, ce la dice lunga sull’Italia di allora e su un periodo molto più povero dell’attuale, ma con forti e decisi ideali. Il prete di cui si parla divenne un grande sociologo, famoso in Italia e altrove.

LA CAMICIA ROSSA

Non posso accettare che gli anni cancellino il ricordo delle persone care. E così, parlarne, è come se mi riavvicinassi a quella gente; un doveroso pensiero e un atto di affetto verso la loro memoria. No! Non voglio che le fronde dei cipressi nascondano per sempre la loro immagine. Anche le persone semplici lasciano una traccia, un segno più o meno marcato in questa vita terrena. Solo che è l’orma della semplicità e della sofferenza. Così passa inosservato e subito scordato. Eppure, tutti sappiamo che hanno donato la vita al lavoro, alla famiglia e, soprattutto, gli anni più belli della loro gioventù alla Patria .

Dimenticati anche da quel partito politico nel quale credevano e nel quale riponevano tutta la loro fiducia. Sì! Il partito, il P.C.I. era l’ancora a cui aggrapparsi soprattutto nei momenti di lotta, l’unità, la forza. Spesso si ritrovavano sotto quella bandiera rossa ch’era il simbolo dell’unione.

Anche il cuscino che copriva la bara era rosso. Questo suo desiderio l’aveva lasciato scritto alla moglie, e lo ripeteva spesso ai compagni: < Quando mi porterete ai cipressi , che almeno il cuscino sia rosso >

Nel suo vestire appariva sempre qualcosa di rosso, la cravatta nei giorni di festa, un fazzoletto rosso al collo, i calzini rossi, la camicia…. Aldilà del lato esteriore, rosso era il suo animo, il simbolo che lo avvicinava al partito comunista italiano.

Aveva però verso la chiesa molto rispetto e per coloro che credevano in Dio. Non sopportava però le <ciance dei corvi>. Così chiamava i preti . < Parassiti> li definiva. E la frase che spesso mi ritorna alla mente e che diceva convinto, era questa:

< I preti ricordalo, vendono del fumo> Ero ragazzino, non capivo cosa volesse dire e fra l’altro, ero chierichetto convinto. Cantavo i salmi in latino come il prete. Anche la notte mi svegliavo per studiare i canti del Vespro della domenica. E tutto quello che diceva lo zio, si! Era mio zio questo grand’Uomo, non lo capivo, non l’accettavo. Anche perché, dall’altra parte c’era il prete che mi diceva : <Non l’ascoltare lo zio, tanto lui andrà all’inferno ! >

Dicevo queste cose a mia madre e lei risentita brontolava: <Ma lo zio e i cavatori ci vanno tutti i giorni all’inferno>

E così mi trovavo fra l’incudine e il martello, ero troppo piccolo per prendere delle decisioni.

Continuavo a fare il chierichetto ma c’era in me qualcosa che mi avvicinava più alla dottrina dello zio che a quella del prete. Una cosa però che già a quell’età capivo e che vedevo: da una parte la povertà, la fame, la sofferenza. Dall’altra, anche se era il prete di una piccola comunità, in canonica non mancava nulla. E un altro particolare: nella cucina del prete c’era sempre un buon profumo; in quella dello zio o nella mia, l’unico odore era quello di un forcone di cipolle attaccate al travicello al lato della cappa del camino. Oppure, quando andava bene, un laveggio di brodo fatto con la gallina che da qualche giorno aveva la cresta nera. Ma era buono, anzi: buonissimo.

Quanto soffriva lo zio a vedermi andare in chiesa, lo dicevano l’espressione dei suoi occhi. Aveva paura che mi <facessi abbindolare dalle chiacchiere dei corvi> questo mi ripeteva .

<Con le chiacchiere che s’inventano, incantano la gente. Facci caso: vedrai come stanno tutti a bocca aperta ad ascoltare il tuo prete .>

Ed io, durante l’omelia, osservavo i fedeli. Qualcuno aveva gli occhi come un allocco, altri sbadigliavano, qualche vecchietta dormicchiava. Però, c’era qualcuno, come aveva detto lo zio, che stava con la bocca aperta ad ascoltare il prete. E, finita la messa, correvo dallo zio a riferire queste cose; lui sorridendo annuiva.

L’Unico bar del paese, era proprio davanti alla chiesa: erano divisi da una piccola piazza, il vociare degli uomini arrivava in chiesa, i canti dei fedeli penetravano nel bar. Fra il fumo delle sigarette e bicchieri di vino, lo zio teneva lezione di politica, era il primo a incominciare l’ultimo a smettere. Anche durante la partita a carte trovava il modo di emergere con la sua filosofia e, quando il caso voleva che una briscoletta vincesse la partita, sbottava convinto : <Avete visto? A volte i piccoli se ci sanno fare, battono i grandi >

Dall’altra parte il prete faceva i suoi sermoni, e la gente ascoltava. Al bar lo zio teneva i suoi comizi, e la gente ascoltava, io continuavo a fare il chierichetto.

Una maggiore tensione, affiorava con l’avvicinarsi delle votazioni politiche o amministrative. Dall’altare il pastore invitava le pecorelle ad una attenta riflessione:

Una maggiore tensione, affiorava con l’avvicinarsi delle votazioni politiche o amministrative. Dall’altare il pastore invitava le pecorelle ad una attenta riflessione:

<Quando sarete nella cabina elettorale, che Dio guidi la vostra mano. Non ascoltate i consigli dei peccatori> E la predica continuava a lungo. Nel bar, lo zio faceva già i conti dei probabili consensi che il suo partito avrebbe ottenuto. Dalla tasca dello zio, bene in vista, affiorava – L’Unità, l’organo del partito comunista italiano -Qualcuno canticchiava Bandiera Rossa, accompagnato da brindisi di bicchieri di vino, rosso anche quello. E la gioia saliva al massimo; quando al termine delle votazioni, la Democrazia Cristiana, almeno nel paese, risultava sempre sconfitta dal Partito Comunista Italiano.

Tra il prete e lo zio, vi era un reciproco rispetto: si stimavano a vicenda e discutevano pacatamente, arroccati entrambi alla propria bandiera; io incominciavo sempre di più ad avvicinarmi alla “religione” dello zio. Spesso voleva che la domenica andassi a mangiare a casa sua. Dopo mangiato ci sedevamo fuori sulle scale, e mentre si prillava una sigaretta mi raccontava brevi frammenti della sua vita. Il viso si corrugava e gli occhi fissavano un punto imprecisato:

<Undici anni di guerra mi hanno fatto fare. Quando potevo tornare a casa, mi schierai con i partigiani dell’Albania. E quando la morte la sentivo vicina per lo scoppiare delle bombe e il fischio delle pallottole, anch’io pregavo quello lassù, ma non gli dicevo le chiacchiere imparate a memoria dal tu’ prete. Gli raccontavo le mie cose e, sono sicuro che mi ha sempre ascoltato. Lui, lo sa quando uno è sincero.>

Quando il prete organizzava una festa religiosa portando il santo per le vie del paese, lo zio allestiva la festa dell’Unità. Ed io, aiutavo a pulire i tavoli dei compagni, e a lavare i bicchieri. Lo zio premeva:

<Non sei buono a staccarti da quel tonacone, guarda le mani del tu’ prete e poi guarda quelle del tu’ babbo, dopo mi dici da che parte stai >

Le mani del prete erano lisce, affusolate, morbide. Quelle del babbo e dello zio e di tutti i cavatori, erano ruvide, piene di calli, setole profonde. Anche le loro facce erano scavate da rughe, eppure, più o meno avevano l’età del prete. I loro occhi sempre infossati e tristi, solamente quando alzavano il gomito al bar, brillavano un po’. Invece la faccia del prete era di un colore roseo, sempre ben rasato e pulito. Lo zio e gli altri uomini, portavano sempre le toppe al culo dei pantaloni, e sempre rammendati alla meglio. Ed io mi allontanavo dal “tonacone” e, la voce solista del coro della chiesa , ch’era la mia, ogni tanto mancava.

Poi il prete se ne andò lasciando il paese e i fedeli. Mi ero affezionato a quell’uomo, per me era un Corvo simpatico; e anche lui credo che mi volesse bene. E, da quel giorno che ci salutammo diventai ateo.

Potete immaginare la gioia dei compagni, il rivale era sparito. Mi dissero che videro lo zio salutare e abbracciare il prete. Si stimavano entrambi. Solo che si trovavano su due sponde diverse, ma entrambi, predicavano parole di amore, di unità, di fratellanza fra i popoli. Ogni tanto il “tonacone” viene a trovare la sua gente, ora però, porta in testa un cappellino rosso. Lo salutai con affetto, e notando il cappello, gli dissi se era comunista. Mi dette una sonora sberla in testa .

Un giorno lo zio, mi regalò una camicia rossa con dei quadrettini neri, la posò sul tavolo e disse : <Provatela è tua,vedi, è molto morbida, è di peloncino> Quella camicia la portai per molto tempo, per me era un simbolo, una decorazione, e se mia madre non l’avesse buttata via, l’avrei ancora in qualche cassetto dell’armadio.

Il giorno del funerale c’era tanta gente, e soprattutto un funerale senza prete, così voleva lui. Figuriamoci se l’avessero portato in chiesa, si sarebbe sicuramente vendicato verso i compagni: la notte sarebbe apparso avvolto in una bandiera rossa brandendo falce e martello. Un corteo lunghissimo si snodava per le vie del paese, la Banda suonò poche marce funebri: i muri delle case vibravano al suono dell’Inno dei Lavoratori, dell’Internazionale, ma soprattutto salivano verso il cielo le note di Bandiera Rossa. All’ingresso del Camposanto la Banda si schierò al passare della bara, suonando ancora Bandiera Rossa, mentre le bandiere, rosse anche quelle, sventolavano accarezzando un’infinità di pugni chiusi, tesi verso il feretro per l’ultimo saluto.

Le ombre calavano ormai sul paese, solo le cime dei monti erano ancora tinte di un rosso porpora. I cipressi svettavano silenti nel cielo, neri come sentinelle, guardiani dei ricordi.

Giulio.lu 19 febbraio 2010

Giuliano4.rm che è per metà toscano e per metà ligure, ma vive a Roma, ci manda una leggenda gentile e piena di grazia che ha trovato sul webb: ha scoperto da poco il blog “riflettiamo” e, siccome è molto amante del mare, vuole condividere con gli altri questo suo amore. Si definisce “topo internauta”; ci manderà altre cose?

Intanto questa ci fa molto riflettere.

LA LEGGENDA DELLA STELLA MARINA

Un uomo d’affari in vacanza stava camminando lungo una spiaggia quando vide un ragazzino.

Lungo la riva c’erano molte stelle di mare che erano state portate lì dalle onde e sarebbero certamente morte prima del ritorno dell’alta marea. Il ragazzo camminava lentamente lungo la spiaggia e ogni tanto si abbassava per prendere e rigettare nell’oceano una stella marina. L’uomo d’affari, sperando d’impartire al ragazzo una lezione di buon senso, si avvicinò a lui e disse, “Ho osservato ciò che fai, figliolo. Tu hai un buon cuore, e so che hai buone intenzioni, ma ti rendi conto di quante spiagge ci sono qui intorno e di quante stelle di mare muoiono su ogni riva ogni giorno? Certamente, un ragazzo tanto laborioso e generoso come te potrebbe trovare qualcosa di meglio da fare con il suo tempo. Pensi veramente che ciò che stai facendo riuscirà a fare la differenza?”

Il ragazzo alzò gli occhi verso quell’uomo, e poi li posò su una stella di mare che si trovava ai suoi piedi.

Raccolse la stella marina, e mentre la rigettava gentilmente nell’oceano, disse: “Fa la differenza per questa.”

(traduzione dall’inglese di M. Cacciola © 2007) http://www.paroledisaggezza.altervista.org/

Ed ecco la seconda parte del bellissimo racconto del padre di Titina

IL PORTALETTERE (Seconda parte)

Ad un crocevia situato proprio nel bel mezzo del famigerato bosco Mazzocca, fu bloccato da quattro briganti dal viso torvo, cappellacci calati sugli occhi, armati fino ai denti con coltellacci, schioppo, pugnali, sciabole dalle lame lunghe e luccicanti. Lo fecero scendere dal mulo che subito fu preso in consegna da uno di loro; con modi bruschi, con spintoni, minacce e bestemmie irripetibili, fu spintonato contro un albero e minacciato di morte immediata.

La cosa si metteva male…, ma dopo un po’, forse perché nessuna resistenza veniva opposta dal sequestrato gli dissero di eseguire i loro ordini senza resistere, altrimenti gli avrebbero sparato in volto al primo accenno di rivolta, quindi si avviarono per un sentiero.

Zì Gianbattista diventò piccolo piccolo per la paura, in vita sua non aveva mai subito una violenza simile, era la prima volta che si trovava in una situazione triste come quella; pensava alla famiglia, ai suoi figli, a tutti i suoi cari, dicendo fra sé e sé che forse che non li avrebbe rivisti più.

Camminava in mezzo a quei brutti ceffi, non sapendo dove lo conducessero, forse in qualche radura, presso qualche fosso naturale, dove sarebbe avvenuta l’esecuzione. Dopo circa mezz’ora di cammino, da un anfratto della roccia, si udì provenire un’imposizione, un “chi va là”, uno dei briganti, a voce alta, rispose :- Amici! E pronunciò la parola d’ordine convenuta per il lasciapassare. A quel punto, si lasciò il sentiero e si deviò nel bosco più fitto, dove non esisteva alcuna strada, ma solo una discesa ripida fra cerri e querce secolari. Risalita una collina, la pattuglia si ritrovò davanti ad una grotta scavata dal tempo in una maestosa roccia che presentava alla base una cavità naturale ben nascosta da rigogliosi cespugli che ne impedivano la vista, era quello il “covo dei briganti”, in questo posto si ritiravano e si nascondevano.

In una piccola radura, poco distante, alcuni briganti giocavano ai dadi, altri sdraiati sul fogliame secco, dormivano o sonnecchiavano.

All’arrivo del plotone, tutti scattarono in piedi, circondarono zì Gianbattista e, con fare minaccioso, cominciarono a schernirlo e a strattonarlo, la sua posizione era gravissima! Intanto quello che fungeva da capo-pattuglia, lo spinse dentro l’antro, qui c’era un altro ceffo seduto smodatamente, con le gambe divaricate sul rustico tavolo fra alcune ciotole colme di vino, sembrava fosse ubriaco: era il capo brigante, il comandante, quello che impartiva gli ordini.

Il brigante che aveva catturato zì Gianbattista prese il malcapitato per un braccio e, con fare brusco lo spinse davanti al “capo” che esclamò:- Chi è questo?- Capo, lo abbiamo catturato al “guado Mistongo”, pare che sia un portalettere, sicuramente è un italiano e certamente porta con sé del denaro.-

Intanto il capo guardava il viso sbiancato di zì Gianbattista che tremava come una foglia, lo guardava con insistenza, non gli toglieva gli occhi di dosso. – Capo! – chiese quello che lo aveva catturato- Cosa ne facciamo? Lo spogliamo di tutto il suo avere, ci prendiamo il mulo, gli facciamo la festa e lo lasciamo in pasto ai lupi. – Il capo, assorto nei suoi pensieri, lo lasciava parlare, ma continuava a fissare zì Gianbattista che intanto pensava alla triste situazione nella quale si trovava. Nella sua mente era fisso il pensiero che lo attanagliava: si trovava di fronte a colui che avrebbe deciso la sua condanna e chissà di lui cosa ne sarebbe stato! – è arrivata la mia ora ! – pensava- non rivedrò più nessuno dei miei familiari! – E si raccomandò a Dio.

Il capo continuava a guardarlo, non diceva nulla, non decideva la sua sorte e questo suo atteggiamento aumentava in lui la terribile paura della morte. Dopo alcuni minuti che sembrarono un’eternità, disse:- Portatelo fuori e imbandite la tavola, fatelo sedere sulla “prevela” grande, quella con la spalliera, prendete il prosciutto che abbiamo iniziato stamattina, un fiasco di vino, quello rosso, quello che abbiamo razziato sabato alla masseria di “Toppè Top”, il pane quello bianco e fresco e fatelo mangiare.

I briganti, allibiti, anche se di malavoglia, eseguirono gli ordini ricevuti dal capo, avrebbero voluto sbrigare subito la faccenda e disfarsi dell’uomo per evitare che le cose andassero per le lunghe.

Intanto fu preparato tutto, fecero sedere zì Gianbattista alla tavola imbandita e lo invitarono a mangiare, ma lui non toccò nulla, mangiare per lui era impossibile, come si può mangiare con il pensiero di morire? Il capo uscì dal covo, gli si sedette di fronte e lo incitava a mangiare, ma lui non ne aveva alcuna voglia perché pensava che quello sarebbe stato il suo ultimo pasto, era sicuro che dopo aver mangiato, lo avrebbero ucciso.

Zì Gianbattista sbiancò in volto e cominciò a sentirsi male; il capo, allora, lo invitò ancora a mangiare:- Mangia non aver paura, perché io ho un debito con te. Zì Gianbattista trasalì e pensò:- Un debito? Ma io quest’uomo non l’ho mai visto! Il mio lavoro mi porta ad avvicinare tante persone, è vero, però questa persona non mi dice nulla, non mi ricorda niente!. Il bandito continuava ad offrirgli da mangiare, ripetendo che aveva un debito con lui. Il povero malcapitato si rassicurò un poco pensando che doveva trattarsi di un debito buono se il brigante era piuttosto gentile con lui, provò a fatica a prendere qualche boccone e il viso del capo accennò ad un lieve sorriso. In quel momento cominciò tra loro questo dialogo:- Come ti chiami?- e l’altro sussurrando:- Gianbattista Spallone- Quanti anni hai?- Quarantaquattro- Di dove sei?- Di Riccia- che mestiere fai?- Il portalettere- Guardami bene in faccia, non ti dice nulla il mio viso? E zì Gianbattista replicò:- Il tuo viso non mi dice nulla perché non ti ho mai visto- Io invece ti conosco- disse il brigante- mi ricordo molto bene di te!-

Per qualche istante ci fu silenzio, poi lui ricominciò:- Ti dice nulla Campobasso?- Nemmeno a questa affermazione riusciva a ricordare qualche indizio, no, non ricordava nulla, anche perché in tanti anni di servizio aveva incontrato tanta gente, tanti fatti gli erano successi, ma nessuno gli ricordava quell’uomo Il brigante continuò:- Nemmeno la taverna di “posta” a Campobasso ti ricorda nulla? Nulla, vuoto totale, nessun ricordo si faceva strada nella sua mente. –Non ti ricordi di un braciere di carboni ardenti nella taverna, quel giorno che pioveva tanto e faceva freddo, di quel ragazzo appoggiato allo stipite della porta della taverna, con gli abiti grondanti acqua e tremante dal freddo? Tu lo chiamasti e, come avresti fatto con un figlio, lo invitasti a prendere il tuo posto per permettergli di asciugarsi? Quel ragazzo ero io!!! Avevo sedici anni e se tu non mi avessi ceduto il tuo posto, sarei morto di freddo. Da Oratino ero andato a Campobasso a piedi , in cerca di lavoro che non trovai e che non ho mai trovato, pur avendo tanta voglia di lavorare, ma soprattutto tanto bisogno per i miei genitori. Tornato al paese, piano piano, la mia esistenza prese un altro corso. Quando ti ho visto, ti ho riconosciuto subito, il tuo viso era stampato nella mia mente e non ho esitato a dirmi: ora è il momento di saldare con quest’uomo il debito che ho contratto con lui tanto tempo fa, ora mi si è presentata l’occasione per ripagarlo. Zì Gianbattista, non ti sarà torto un capello, dopo che abbiamo consumato la cena insieme, se vuoi e quando vuoi e, puoi ripartire per il tuo paese. “Guastatò” ( guastatore, questo era il nome di uno dei briganti, il più fidato), prendi la bisaccia di zì Gianbattista, mettici dentro la migliore coppia di caciocavallo che abbiamo, un prosciutto, quello più grande, un barilotto di vino rosso, il migliore che c’è, carica tutto sul suo mulo e, quando decide di andare via, tu ed un altro gli farete da scorta per proteggerlo da qualche aggressione, fino al confine del tenimento di Riccia.-

Z’ Gianbattista era pietrificato per lo stupore, non si capacitava che un suo semplicissimo, normalissimo gesto lo avesse salvato da morte sicura. Quando si “riebbe”, salutò quello che ormai era diventato suo amico e tutti gli altri e tornò a casa sua la sera stessa, sano e salvo.

Il racconto dell’avventura di zì Gianbattista deve essere un monito per tutti gli uomini, ma soprattutto per i giovani che si affacciano alla vita, bisogna farne tesoro, fare del bene a tutti , quando si presenta l’occasione, anche se il bene costa caro, sicuramente ci sarà il momento in cui verrà restituito, infatti il vecchio adagio dice:

“ Fà bene e scuorde, fà male a pienz”

(fai del bene e scordatelo, fai del male e pensaci)

AUTORE: Nicola Spallone, padre di Titina

Titina ci regala un interessantissimo scritto di suo padre: Nicola Spallone. Il racconto è stato diviso in due parti, perché lo si possa apprezzare meglio.

Nel seguente scritto, fatti e personaggi sono reali.

IL PORTALETTERE (Prima parte)

Il fatto che sto per narrare con questo scritto, è frutto di una storia, fra le tante, che il nonno ci raccontava nelle lunghe serate d’inverno, di fronte al focolare, per tenerci buoni.

Scrivo queste cose nel ricordo della mia fanciullezza, mi sono rimaste impresse nella mente e cercherò di ricordarle con questo scritto semplice, povero, senza accampare nessuna pretesa letteraria, destinate a grandi e piccoli lettori.

Il racconto risale a circa 150 anni fa. Correva l’anno 1860, l’anno della disfatta del “ Regno delle due Sicilie”, regno dominato dalla dinastia dei Borboni; l’ultimo re, Francesco 2^ di Borbone, chiamato dai Napoletani “Franceschiello”, uomo di spirito debole e irresoluto, lasciò mano libera alla moglie, Maria Sofia di Baviera, negli affari di stato e di famiglia.

La cattiva amministrazione del Regno e l’ “Impresa dei Mille” che si concluse con la battaglia sul Volturno, fecero sì che si attuasse l’Unità d’Italia e, sotto il dominio dei Savoia, fu proclamato il Regno d’Italia.

Con questo cambiamento di regime, i popoli delle nostre contrade non accettarono i nuovi conquistatori, anzi li osteggiarono e anche in modo violento.

Il periodo di agitazione era fomentato dagli spodestati Borboni ai quali il popolino era rimasto fedele, dall’affermarsi nel mezzogiorno di una società borghese sempre più dilagante, da alcune innovazioni quali, ad esempio, il servizio militare reso obbligatorio e al quale dovevano sottoporsi i giovani, dall’aggravio delle tasse, ecc. Per tutti questi ed altri motivi, esplose, in forma degenerante, il brigantaggio, caratterizzato da ferocia e crudeltà. Il popolo, specie i giovani, i contadini, non gradirono la sottomissione alla nuova realtà; si diedero alla macchia, costituirono clandestinamente gruppi di affiliati, spietati criminali, uomini decisi a tutto pur di osteggiare il nuovo regime.

“Briganti”, questo è il nome che assunsero, erano comandati dal capo-brigante, il più cattivo, il più spietato fra loro. Commettevano rapimenti con richieste di riscatto, ruberie, assassini, non avevano pietà né per gli uomini, né per le donne di qualsiasi età. Armati fino ai denti di fucili, di doppiette, di armi bianche, facevano irruzione, specie di notte, nei paesi non protetti dalle forze dell’ordine, nei casolari di campagna, rubavano, saccheggiavano tutto quello che capitava loro sottomano. Si ritiravano nei nascondigli detti “covo” e, sentinelle poste su alture circostanti, montavano di guardia notte e giorno e allertavano i compagni nascosti nel covo, dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Le sentinelle, se fiutavano il pericolo, sparavano in alto un colpo di schioppo e il nucleo spariva nella folta e impenetrabile boscaglia fino al cessato allarme, per poi riunirsi di nuovo e continuare il loro spietato lavoro. I viandanti che venivano intercettati, venivano spogliati di tutto, privati del mezzo di locomozione quale un cavallo, un mulo, una giumenta e quasi sempre il malcapitato ci rimetteva la pelle.

Questo era il clima nel quale si svolge la vicenda che sto per narrare.

Il mio bisnonno, Gianbattista Spallone, con impegno e serietà, svolgeva il suo lavoro che era quello di recapitare nei paesi vicini, posta, missive, pacchi anche di valore; era un procaccia postale e, secondo i miei calcoli, poteva avere circa venticinque anni. Il suo servizio poteva durare anche alcuni giorni, secondo la lontananza dei Comuni nei quali doveva recapitare ciò che gli era stato affidato dall’ufficio postale di Riccia.

RICCIA: un paese medievale, dove, nel secolo 1500, regnò la regina Costanza di Chiaromonte, della quale è conservata la tomba, che ne raccolse le spoglie, nella chiesa appartenente ai feudatari; la chiesa, prospiciente il torrione, unico resto esistente del castello, è antica quanto il castello stesso ed è dedicata al beato Stefano Corumano, un anacoreta del paese che, ai tempi della Chiaromonte, viveva in solitudine assoluta.

Si narra che il beato Stefano vivesse in una grotta naturale scavata dalle intemperie nel corso dei secoli, nel precipizio roccioso su cui sorge il castello. In questo luogo, il santo uomo viveva in preghiera e in compagnia solo di un cane che gli procurava qualche tozzo di pane che riusciva a trovare per le strade di Riccia, infatti qui, il beato Stefano si festeggia il giorno dopo Natale e, una credenza popolare, vuole che, durante la prima messa del mattino, al momento dell’elevazione, ci sia nella chiesa lo svolazzare di una farfalla, la comparsa della farfalla è di buon auspicio per l’anno nuovo; io, una volta, ho visto e constatato veramente, nel momento stabilito, lo svolazzare della farfalla.

Fatta questa digressione sul mio amato paese, si continua la narrazione:

in un giorno d’inverno, zì Gianbattista, così chiameremo il bisnonno, ebbe l’incarico di portare dei plichi postali a Campobasso che dista da Riccia 33 km, oggi si percorrono in brevissimo tempo, ma, a quei tempi, quando c’erano solo strade mulattiere, il viaggio poteva durare quattro o cinque ore e, a seconda dei capricci del tempo, se pioveva, se nevicava, se faceva freddo, poteva durare anche mezza giornata.

Quel giorno d’inverno pioveva a dirotto e al valico delle alture c’era anche nevischio. Zì Gianbattista quella mattina doveva partire per forza, assolutamente, anche se le condizioni del tempo erano proibitive, il suo dovere era improrogabile. Si alzò molto presto, sellò il mulo, caricò ciò che gli era stato affidato e partì per Campobasso.

Il viaggio fu molto duro, per tutto il tragitto, pioggia, neve e freddo gli fecero compagnia. Arrivò a Campobasso verso mezzogiorno, consegnò all’ufficio postale della città ciò che gli era stato affidato a Riccia e, prima di riprendere la strada del ritorno, pensò di recarsi alla taverna, come faceva sempre per rifocillarsi. La taverna, gestita dal taverniere e da uno o due aiutanti, consisteva in una grossa stanza, con un portone enorme che di giorno rimaneva sempre aperto; all’interno una rustica cucina, una rivendita di vino ecc…, insomma tutto ciò che poteva dare ristoro ai viandanti; Zì Gianbattista entrò e qui, come sempre, incontrò altri suoi colleghi.

Quel giorno erano in sei o sette, tutti amici perché si ritrovavano spesso nello stesso posto; erano tutti bagnati fino alle ossa, avevano avuto tutti lo stesso trattamento dal dio Pluvio!!! Prima di mangiare qualcosa, decisero di chiedere al taverniere la fornitura di un braciere di carboni ardenti per scaldarsi e potersi asciugare in qualche modo. Per la fornitura del braciere, come sempre, ognuna pagava la sua quota. Intorno al braciere, gli amici cercavano di asciugarsi alla meglio i vestiti bagnati, raccontandosi cose anche banali.

Zì Gianbattista, guardando verso il portone, più per assicurarsi se cessava la pioggia, dato che dopo un po’ avrebbe dovuto riprendere la strada del ritorno, notò, appoggiato allo stipite del portone, un ragazzetto di quindici- sedici anni che tremava per il freddo, bagnato come un pulcino, con i vestiti grondanti acqua, guardava smarrito e non osava chiedere il permesso di potersi scaldare anche lui un po’; non aveva soldi per pagare la sua parte, non aveva soldi per partecipare al costo del fuoco.

Zì Gianbattista, appena si accorse delle condizioni del ragazzo, non esitò un istante, lo chiamò:- Guagliò, vieni, vieni anche tu ad asciugarti vicino al fuoco!- Il ragazzo si schernì e non si mosse. Zì Gianbattista lo invitò di nuovo:- Vieni, vieni a scaldarti!- Il ragazzo, con fare dimesso, disse:- Non posso perché non ho neppure un centesimo per pagare la mia parte.- Dai, vieni, non vergognarti, prendi il mio posto! Replicò Zì Gianbattista e si allontanò dal braciere. Il ragazzo rassicurato, si avvicinò al braciere timidamente e riuscì anche lui a scaldarsi e ad asciugarsi. La cosa finì e zì Gianbattista non pensò più minimamente a quel piccolo gesto di generosità che aveva compiuto.

Intanto aveva cessato di piovere, il ragazzo era uscito per riprendere il suo cammino e, zì Gianbattista, dimenticato l’accaduto, si unì agli amici e con loro mangiò una zuppa di fagioli preparata dal taverniere, sellò il mulo e, dopo aver salutato gli amici, riprese la via del ritorno verso Riccia. Arrivò a casa la sera tardi e, stanco com’era, andò a dormire……….. questa era per lui la vita di ogni giorno.

Passarono circa venti anni da quel fatto nella taverna di Campobasso; siamo nel milleottocentosessantuno, il brigantaggio imperversava anche nel territorio di Riccia e nei paesi vicini. I briganti si nascondevano in anfratti e grotte naturali e, il fittissimo bosco “ Mazzocca” che fa parte del territorio di Riccia, grandissimo, impenetrabile, oggi diventato luogo di villeggiatura, era un nascondiglio ideale per i fuorilegge.

Un giorno, nella primavera di quell’anno, zì Gianbattista fu incaricato di recapitare alle poste di Benevento, lettere, plichi e altre cose di valore.

Come sempre, anche quella mattina, con il suo mulo carico, imboccò la mulattiera che portava a Benevento, era una strada obbligata che attraversava proprio il bosco Mazzocca; lui la imboccò con una certa sicurezza, ritenendo che, nonostante il pensiero lo tormentasse, poche fossero le possibilità di poter incontrare i briganti e per questo contava sulla sua buona stella.

All’andata tutto andò liscio, arrivò a Benevento, effettuò il servizio di consegna e gli furono affidate altre cose dall’ufficio postale di Benevento tra cui posta ordinaria, alcuni pacchetti e una cassetta che conteneva valori.

Riprese la via del ritorno, tutto procedeva bene, pensava che anche quella volta, il ritorno a casa sano e salvo fosse cosa fatta, ma non fu così, quel pomeriggio per lui diventò tragico.

CONTINUA…

Per ricordare a trentanni dal suo brutale assassinio da parte delle brigate rosse, Vittorio Bachelet, riporto le parole che il figlio Giovanni, nel giorno del funerale del padre, pronunciò durante la messa:

Giovanni, all’epoca venticinquenne, nella Preghiera dei fedeli disse:

« Preghiamo per i nostri governanti: per il nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga. Preghiamo per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade continuano in prima fila la battaglia per la democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. »

Un messaggio di amore e di perdono come questo merita di essere citato proprio nella giornata che celebra l’amore in senso universale: San Valentino.

Non entro nella diatriba che si è aperta, a causa della mancata messa in onda, da parte della RAI, nel giorno del trentesimo anniversario dell’assassinio di questo grande uomo, della trasmissione a lui dedicata, ma voglio tracciare un breve ricordo della sua personalità.

Vittorio BACHELET (Roma, 20 febbraio 1926 – Roma, 12 febbraio 1980) è stato un giurista e politico italiano, dirigente dell’Azione Cattolica ed esponente democristiano; fu assassinato dalle Brigate Rosse nel vano tentativo di colpire al cuore le istituzioni.

Bachelet era docente universitario, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, consigliere comunale, sposo e padre di due figli, dal 1964 al 1973 Presidente nazionale dell’Azione Cattolica.

Venne ucciso in un agguato dalle Brigate Rosse il 12 febbrai 1980 all’Università “La Sapienza” di Roma. Aveva sempre rifiutato una scorta per amore e rispetto della vita delle persone che avrebbero dovuto scortarlo.

Un laico capace di incarnare con chiarezza e coerenza i valori cristiani, di vivere con carità la passione per l’impegno civile, inteso soprattutto come servizio all’uomo e alla comunità e come ricerca costante del bene comune.

la sua biografia è su http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Bachelet

Vi consiglio anche di leggere il discorso commemorativo che il figlio Giovanni ha fatto all’Università “La Sapienza” di Roma il 12 febbraio 2010. È veramente molto toccante e ci aiuta a capire.

http://www.unita.it/news/italia/95023/il_discorso_di_giovanni_bachelet_in_ricordo_del_padre

paolacon 14 febbraio 2010

Tommaso Di Giovanni di Mone Cassai Detto Masaccio

(San Giovanni Valdarno 1401 – Roma 1428)

Accanto a Brunelleschi e Donatello, Masaccio fondò l’umanesimo in pittura e fu anche il terzo grande protagonista del primo rinascimento fiorentino.

Egli apparve improvvisamente sulla scena artistica della città per scomparire poco dopo altrettanto inaspettatamente.

Non si sa nulla della formazione artistica di Masaccio, né si hanno notizie certe sulla sua morte, sicché il mistero che lo circonda sembra accrescere quel senso di prodigio che ancora in noi suscita la sua arte.

Si possono considerare maestri del giovane e genialissimo pittore Brunelleschi e Donatello, il cui messaggio morale e artistico fu da Masaccio accolto e tradotto in termini di pittura.

La visione intensa della sua opera tocca il vertice del fulgore nel ciclo di affreschi per la Cappella Brancacci, nella Chiesa fiorentina del Carmine.

Qui si ritrovano un uso sapiente della prospettiva ed il forte rilievo delle figure modellate dalla luce, come nella realtà.

In modo particolare, si può ammirare la Cacciata dal Paradiso di Adamo ed Eva: l’uomo, pur peccatore, in Masaccio non ha perduto la sua dignità, non è degradato o abbrutito, la sua bellezza espressa nel corpo oltre ad espressioni innovative rimanda anche ad archetipi di bellezza classica. Ma in essa c’è qualcosa di più; Eva si differenzia da una qualunque Venere greco-romana, il suo corpo greve sembra portare su si sé non solo il suo peccato ma “tutti i peccati” e sul suo volto si legge il dolore del mondo.

Da Alberti a Leonardo e Michelangelo fino a Vasari, gli artisti del Rinascimento tributarono il più alto riconoscimento a Masaccio, notandone in particolare la modernità e Landino (1481), in poche righe, seppe concentrarne le peculiari qualità di “optimo imitatore di natura, di grave rilievo universale buono componitore, et puro senza ornato”: carattere quest’ultimo che esprime l’estrema forza sintetica e morale, la classicità ma così sobria, radicale, e come tale, così umana di Masaccio.

La sua pittura reagì al manierismo gotico, ponendo al centro della propria visione l’uomo, còlto nei suoi aspetti più monumentali, drammatici o poetici.

Dopo il Barocco, che non poteva apprezzarlo, Masaccio fu riscoperto nella seconda metà del Settecento, prima dai neoclassici e poi dai romantici, finché la critica moderna ha visto in lui un punto di riferimento storico ed estetico, fondamentale per tutte le vicende artistiche del Rinascimento.

E’incredibile che la sua produzione si compì in soli sette anni, lasciandoci dei capolavori impareggiabili. Morì, infatti, a soli 27 anni!

giovanna3.rm 26.01.2010

Tempo fa, Alfred scrisse una bella poesia, che aveva come protagonisti un tram ed i suoi occupanti nelle prime ore del giorno. Una piccola riflessione, molto sentita di vita vissuta.

Adesso ci regala i suoi ricordi tragicomici di un’avventura accadutagli su un tram.

Per i genovesi come me parlare del tram è come parlare di antiquariato.

ô tranwaj lo chiamavamo.

Li tolsero negli anni sessanta per agevolare il traffico delle auto essendo le strade di Genova strette e tortuose.

Molti ricordi sono legati al tranwaj: le auto parcheggiate a centro strada, le cadute dei ciclisti, la gente appesa ai predellini,

i dispetti dei ragazzini che lo rincorrevano, per staccare l’asta e farlo fermare, per sentire le imprecazioni dei passeggeri.

Era un sabato pomeriggio dopo le le cinque; si perchè allora si lavorava anche il sabato tutto il giorno ed io, uscito dall’officina dove facevo il garzonetto, mi recavo al capolinea del tranvaj con altri tre amici poco più grandi di me.

Avevo quattordici anni appena compiuti, la scuola interrotta per motivi famigliari, e una grande gioia di vivere.

MI facevano fare le pulizie: tutte le mattine scopare tutta l’officina, accendere la grossa stufa piazzata tra il vecchio tornio

e il banco da lavoro del vecchio Gatta. Aveva ottanta anni e ancora lavorava.

Il tram era già quasi pieno ed io ed i miei tre amici siamo saliti cercando di farci spazio tra la gente che a quell’ora, come no,i tornava a casa dopo una settimana di lavoro.Avevo la mano destra occupata: portavo a casa gli indumenti da lavoro,

l’asciugamani , la gavetta dove mia madre metteva il mio pasto del mezzogiorno. Era tutto dentro alla cartella nera che non usavo più per la scuola e che ora serviva egregiamente per altro. Era una cartella di finta pelle con la maniglia, un finta chiusura al centro, con una finta chiave e due fibbie ai lati. Era gonfia la cartella, con tutta quella roba dentro.

Ho porto il tesserino settimanale al bigliettario nel momento stesso che il tram è partito, perchè lo fori con quella magnifica pinza che faceva forellini di tutte le fogge: stelle, lune, quadrati, tondi……………avessi potutoi averne avuta una!!!

I miei amici erano spariti in mezzo alla gente; come tutti cercavano di arrivare vicini al manovratore per assaporare dal davanti l’ebbrezza della velocità.

Io, impedito nei movimenti dalla mia cartella, ero rimasto indietro, da solo, bloccato, imposibilitato a muovermi e, piccolo come ero, non arrivavo neppure al corrimano per tenermi, era troppo in alto per me. Neppure le maniglie dei sedili mi riusciva di toccare. Stavo in piedi sostenuto dalle persone che mi stavano schiacciando.

Improvvisamente qualcuno mi afferrò la mano destra, costringendomi non so come a sollevarla sopra le teste della altre persone e urlando a squarciagola: <E O TOCCAAAA! O ME TOCCOAAAAAAA>.

Non mi ero reso conto che ero si immobilizzato, ma il mio braccio era rimasto in mezzo alle chiappe enormi di una anziana signora che mi stava vicino. Sarà stata cento chili e aveva una voce stridula.

Lo ha ripetuto diverse volte quel MI TOCCA! tanto che da lì a poco tutti i passeggeri del tram ridendo scandivano O ME TOCCA, O ME TOCCA , O ME TOCCA.

Ero piccolino di statura eppure avrei voluto essere un moscerino. Dei quasi cinque litri di sangue che avevo nelle vene in quel momento almeno quettro erano nelle orecchie e sulle guance.

Impiegava quaranta minuti il tram a portami a casa: quel pomeriggio fù un’eternità.

Giunti finalmente a destinazione, con un sospiro di sollievo, mi precipitai giù da quella prigione, mi diressi verso casa accompagnato da un coro :< E O TOCCA, E O TOCCA, E O TOCCA> erano i miei amici che affettuosamente mi salutavano.

Quanti ricordi evoca il”tramwaj”.

Lorenzo ci aveva parlato di due ipotesi questa è la seconda lui cominciava il suo articolo così:

Avete mai visto nella realtà, quello che in un sogno vi è apparso? Le cose belle della vita, formano in noi una specie di bolla di sapone, basta un niente, per far scoppiare ciò che a noi sembra bello, colorato, soprattutto ciò che ci fa sorridere, rappresenta tutto ciò che vorremmo ed è rinchiuso in quella bolla.

Le realtà della vita per me sono due e sono cosi divise:

Prima ipotesi: la tristezza

Seconda ipotesi: la felicità

Spensierata, allegra, sorridente, senza ombra di dubbio è la cosa che vorremmo di più.

È la seconda ipotesi, alleggerirsi di ogni problema, brutto o cattivo.

Cosa è la felicità, se non il raggiungimento di ogni più piccolo nostro sogno?

La felicità è vedere un bambino sorridere, vederlo stringere da una mamma al suo petto, il solo movimento dà la gioia, gli occhi si riempiono di lacrime per averlo tra le braccia, è una sensazione strana, eppure siamo felici di averlo con noi, quante volte durante il giorno lo sentiamo ridere, scherzare, piangere, magari non per colpa nostra, ma solo per una piccola caduta, o sbucciatura nel giorno del suo primo viaggio in bici, una esperienza che ci ha fatto vedere quel bimbo crescere, ricordando che egli è il frutto del nostro amore, è una felicità immensa, non paragonabile a niente, eppure ogni giorno lo vediamo crescere, fare gli studi che utilizzerà nel suo futuro, siamo felici quando prenderà il suo diploma o addirittura la sua laurea.

Ed ecco ora il primo problema: il lavoro. Certo che se una/o ha famiglia dove hanno già un esercizio sembra tutto più facile, la vita gli è stata spianata, ha già il suo mondo dove costruire la sua famiglia e diventare un uomo già conosciuto e magari anche riverito.

![]()

Ricordando la sua giovinezza, quante volte abbiamo visto la felicità nei loro occhi, quando la prima volta lo abbiamo accompagnata/o a scuola e lui o lei non ci voleva andare, poi è diventata un’abitudine, la sua voglia di studiare ha fatto sì che superasse ogni scoglio.

Quante volte abbiamo fatto le ore piccole attendendo che ritornasse dai suoi primi balli, oggi con il fatto che molti dei ragazzi hanno preso una brutta abitudine, bevendo e guidando a volte con la rabbia in corpo o il troppo alcool e, con trepida attenzione, ad ogni rumore che saliva dalla strada, già solo quel pensiero ci dà ai nervi, ma sentiamo che sta entrando e il cuore smette di battere all’impazzata.

Come è bello sentire dal proprio figlio: “papà mi sono diplomata/o a pieni voti, mi sono laureata/o con 110 e lode”, che cosa sarebbe ora la sua vita se non avesse studiato?

Quanto è spensierato un ragazzo nel pieno del suo studio? Eppure lo fa, vive il suo periodo con la stessa naturalezza che avremmo fatto noi, cercando sempre di migliorarci.

Una persona allegra ha lo spirito giusto per andare avanti nella vita, fate che nel vostro viso non scompaia mai questo sorriso, il corpo ha bisogno di felicità anche se a volte non ne sentiamo il bisogno.

Anche se la gente dice che ridiamo troppo o facciamo nella vita solo sarcasmo, bene facciamo, che questo sia il nostro inno alla battaglia contro ogni controversia, contro ogni malinconia che ci prende, fate che non si avvedano mai delle nostre paure, dei nostri timori, tirare avanti una famiglia, un figlio o più figli, o per la perdita di un nostro caro, della malattia che ha quel parente ecc…

Dobbiamo fare della nostra vita una solo cosa, ridere, scherzare, e soprattutto amare chi è vicino a noi, anche le malattie, la perdita di una persona cara non deve essere di cattiva funzione del nostro sogno, ma solo un piccolo momento dove il nostro sogno si evapora in attesa di momenti più felici, più desiderosi di buone cose, di aspetti della vita che non ci obbligano a essere tristi, ma solo un attimo pensosi verso ciò che ci rattrista in quel momento.

Chi è che nella propria vita non ha sognato per un attimo di fare un bel sei al superenalotto, penso che saremmo in pochi, ma di quelli che lo hanno pensato: “vi è uno che non ha pensato di fare del bene al prossimo?”, se ci sono, dispiace per chi non lo ha pensato di farlo.

Non è una cattiva idea poter contare su ciò che uno sogna, ma è sempre meglio fantasticare su delle cose superflue e negare la verità quando si sta male davvero, quando non si hanno soldi per arrivare a fine mese, non si hanno soldi per mangiare, che ci sono persone da come leggo su certi blog che vivono con mille euro al mese, ma chi allora ne prende solo 350 o 400 euro al mese che deve dire?

Qui la felicità maggiore è avere del denaro per comperare del cibo per arrivare a fine mese, ma come mai succedono queste cose, chi deve far sorridere una persona per renderla felice, chi io o voi che leggete queste righe, o sono quei signori che arrabattano nei nostri scanni del senato o della camera dei deputati?

Che succede se ognuno di noi si ribella a queste leggi, che infangono le nostre menti facendoci diventare solo dei piagnoni, o abbiamo ragione nel dire che è ora di cambiare, non è la felicità che tutti sogniamo, vivere un momento da sogno per tutti con la felicità che ci siamo costruiti in questi anni del dopo guerra.

Non abbiamo chiesto noi di essere sempre sul limite del baratro per andare avanti nella vita.

Che cosa pretendono da noi quelli che ci governano, per farci diventare felici?

Quante volte vediamo i colori della natura e ci inebriamo dei suoi profumi.

A me è capitato spesso di fermarmi nei boschi, mi piace l’aria, mi sento felice di avere avuto questa opportunità, conoscere ci rende, sereni, felici, e siamo noi stessi che cerchiamo con immenso piacere ciò che ci fa stare bene, e facciamo stare bene gli altri.

Ma quanti possono dire: ”sono felice perché ho tutto quello che mi occorre per essere felice”?

La felicità è la cosa più astratta, ma sempre utile a noi, ci dà forza per combattere tutto e contro tutti, nessuno vuole perderla, ci imprigiona la mente, ci fa ridere dalla gioia, ci dà il gusto di vivere, ma soprattutto ci dà la forza di amare e, a quest’ultima, dobbiamo un’immensa felicità.

Ho sempre pensato che le due cose fossero imprescindibili, con gli anni ho capito che veramente è così, si ama e si è felici, si adorano le persone e si è felici, si amano i figli e si è felici.

La felicità comporta anche dei pianti, per esempio, al matrimonio dei nostri figli, alla nascita dei loro figli, dei nipotini che ci fanno diventare di nuovo bambini, appena se ne vanno ci sentiamo gonfi di felicità, siamo stati autori di una felicità condivisa, con le persone a cui vogliamo bene.

In questo mondo assurdo vive solo la felicità, ma ricordate che bisogna guadagnarsela sempre, facendo sempre il possibile per raggiungerla.

FELICE VITA A TUTTI

Vi propongo la seconda parte dell’articolo di Lorenzo Ancona sul “sogno e la realtà”

1°) ipotesi la tristezza: (continua 2°)

In questi giorni di festa appena trascorsi, leggere tanti e tanti auguri dà piacere, farli e averli, ma quanti di noi si accorgono di quello che manca a molte persone di questo mondo, la fame, la salute, la casa, l’acqua, dove in periodi dell’anno in certe regioni italiane manca addirittura, e noi che facciamo?

Diamo il benestare a chi vuole costruire un ponte e a tutti quelli che si adopereranno, approfittando per prendere bustarelle, dove gli stessi automobilisti dicono: ”ci metteremo più tempo di adesso per attraversare uno stretto di 7 km, “ vi sembra giusto? Che tristezza.

Pensiamo alle strade, alle case, alle alluvioni, alle frane che sono oggi all’ordine del giorno; menefreghismo totale di chi vuole rovinare un ambiente già deturpato da chissà quanto tempo, taglio delle piante per costruirsi una villa, costruire un albergo, fare delle strade per costruire una città su un letto del fiume, ma queste non fanno male al cuore? Che tristezza.

C’è forse una scelta per dire che non si possono fare certi lavori?

Certo ci sono le leggi fatte apposta, per chi ha denaro da spendere o ha da arraffare, ma non pensano a quelle povere famiglie che rimarranno intrappolate nel fango, negli scoppi di cisterne-container di gas? Che tristezza.

Ma dove sono quelle forze dell’ordine, una volta erano i veri uomini, che davano un volto alla nostra nazione, ora un semplice ladro fa sei mesi come massimo di prigione, e a chi uccide danno la condizionale, ma la persona che è morta torna a vivere? Che tristezza.

Non credo proprio, perciò non dico di fare le leggi del taglione, ma se uno fa una cosa come l’omicidio deve rimanere in galera per tutta la sua vita, che tristezza sentire che con l’indulto sono uscite più di 7.000 persone, ma tra di loro quanti omicidi ci sono? Che tristezza.

Quanti di quelli che loro hanno ucciso sono tornati in vita?

Nessuno!!

Allora perché deve essere liberata una persona?

Per il suo comportamento da pentito? Ma che tristezza.

Forse il pentimento era meglio che lo faceva quando era ancora in tempo e la persona era ancora in vita, ora lui vuole la libertà, ma come te la sei guadagnata questa libertà: uccidendo, rubando o che altro può darti questo diritto, che spetta a chi solo ha veramente fatto della sua vita: onestà, rispetto per tutta la loro vita? Che tristezza.

Se veramente a loro spetta questo diritto, ma alle persone che per tutta la loro vita lo hanno fatto, cosa daremo in premio? (Visto che si tratta di un premio). Che tristezza.

Come sarebbe un mondo dove tutte le persone fanno del loro meglio, per essere senza tristezza ma, solo felici di convivere con altre e senza nessun pensiero.

Sono convinto che nel loro piccolo, un paesino dell’Africa è molto più felice di noi e sapete il perché? Non vogliono denaro, non vogliono ricchezze, ma solo poter vivere in pace la loro vita, vogliono scuole adatte, lavorare e vivere una vita dignitosa, non essere sempre degli schiavi, passare una giornata sapendo che il domani sarà migliore, hanno avuto la possibilità di andare avanti, costruendo qualcosa di speciale per le famiglie e l’avvenire assicurato dal profondo del loro cuore, per i figli che verranno.

Qui tutti si prodigano per avere il meglio, cercano sempre di superare l’altro, con la ricchezza, con i viaggi da sogno, con tutti i divertimenti possibili e immaginabili, ma sento amici banchieri e bancari, che queste persone molte volte fanno dei debiti per essere felici una settimana, ma vi rendete conto che siamo un popolo che si dà la zappa sui piedi da solo? Che tristezza.

Molti di quelli che leggeranno queste righe, possono dire la propria opinione, è molto più facile criticare una verità che dire una menzogna, per il solo gusto di prevaricare le cose brutte di questo mondo, ma se è vero che vi piace leggere, pensate attentamente a cosa si va incontro continuando di questo passo, la voglia di essere sempre più ricchi? Con che cosa riusciremo a tirarci fuori da questo caos? Che tristezza.

Oggi siamo logorati dai continui aumenti di prezzo dei carburanti, dei generi alimentari, mancanza di lavoro, pensioni basse, diritti dei lavoratori finiti nel cesso, e tante altre cose, ma come siamo arrivati a questo?

Con il progresso?

Con che animo lasciamo ai posteri un mondo finito nella miseria, nelle guerre, nei disastri ambientali, la fame nel mondo, le malattie, ma soprattutto lasciamo un mondo invivibile, dove nemmeno le piante riuscirebbero a crescere, ma che succederà ai nostri figli, nipoti e tutta la progenie che verrà, se lasciamo un così grande problema? Che tristezza.

Ogni giorni leggiamo di un disastro, che sia dell’ambiente, ferroviario, automobilistico, c’è nessuno che si domanda quante morti accidentali per lavoro?

Ma quante ne accadono in un anno?

Per le insicurezze dei datori di lavoro perdono la vita decine e decine di vite umane, i costi di produzione vanno a mille, ma la sicurezza di una persona credo che valga molto di più.

Credo che una vita valga molto di più del pezzo di una macchina, di un tetto di una casa, quanti incidenti ci sono in una nazione come l’Italia in un anno?

Eppure non si fa niente o quasi niente per vederne meno.

Incidenti stradali.

Incidenti di lavoro.

Incidenti negli ospedali. ect…

Da una statistica letta qualche giorno fa, ho saputo che in Italia ci sono circa 3.000 morti, e circa 12.000 feriti ogni anno, ma c’è una guerra per la strada?

Abbiamo una nazione che ci ha minacciato? Che tristezza

Che ogni giorno dobbiamo sentire alla tv una notizia del genere: ”ragazzo muore in un incidente sbandando in una curva perché andava troppo veloce”, allora facciamo qualcosa perché il prossimo non arrivi a premere quell’acceleratore al massimo e mettiamo un limite fisso anche nel motore, a cosa serve un auto di grossa cilindrata, se in città a più di 50 km orari non si può andare?

Certo una persona mi può dire ho fretta di arrivare, io posso rispondere, parti un giorno prima.

Oggi il mondo ci obbliga ad una corsa contro il tempo, ma è reale ciò che facciamo o siamo spinti da qualcuno al suicidio di massa, stanchi di questi soprusi, ladrocini, avvocati che danno un giudizio affrettato su un omicidio e, per un cavillo, esce dalle patrie galere, medici che amputano una gamba sana invece di quella malata, o che una piccola appendicite diventi un’operazione difficilissima, ma non ci accorgiamo che le difficoltà ce le stiamo creando da soli?

Questi sono dei piccolissimi esempi, ma la vita è veramente così, nessuno lo dice, eppure certe mattine mi sveglio e mi sento stanco di correre tutto il giorno, aspetto forse con sarcasmo il momento che verrà, ma che vita è questa?

CHE TRISTEZZA.

lorenzo3.an

Avete mai visto nella realtà, quello che in un sogno vi è apparso?

Le cose belle della vita, formano in noi una specie di bolla di sapone, basta un niente, per far scoppiare ciò che a noi sembra bella, colorata, soprattutto è ciò che ci fa sorridere, rappresenta tutto ciò che vorremmo ed è rinchiuso in quella bolla.

Le realtà della vita per me sono due e sono cosi divise:

1°) ipotesi la tristezza:

Si è a volte tristi, pericolosi, spericolati, si hanno cattivi pensieri di presagi, fatti di incubi per tutta la notte, per i vari problemi di vivere ogni giorni, per sopravvivere, per i figli, per i genitori, per le malattie, ma soprattutto per la mancanza di capire chi o che ogni cosa è fatta per farci intendere noi stessi, che siamo dei comuni mortali. Viviamo per fare della nostra vita una meta raggiungibile da tutti, ma dobbiamo combattere contro ogni avversità, contrarietà e cattiveria, invidia ma, non di meno gelosie. È mai possibile che, in un’era come la nostra, dobbiamo dire che non stiamo bene con quello o con quell’altro?

Dice un proverbio “non fare ad altri ciò che non vorresti che sia fatto a te”.

Questo capitolo della vita, in cui noi tutti scegliamo di essere dei buoni genitori, nonni, zii e tutto il parentado, perché dobbiamo essere tristi?

Perché i nostri figli ci o si allontanano, diventiamo tristi, perché ci preoccupiamo di loro, pensiamo forse che nella vita non saranno mai dei veri uomini, ma solo dei paurosi fifoni?

La vita è pericolosa con noi anziani, cerchiamo di essere sempre al passo con i giovani e loro ci snobbano, credono che siamo delle persone che hanno fatto il proprio tempo ormai e ora dobbiamo lasciare il passo; ma non è cosi, a volte sono loro che ci chiedono aiuto e allora chi siamo?

E solo per quando gli facciamo comodo?

Abbiamo anche noi una dignità, non viviamo più nel pericolo, perché siamo delle persone che hanno capito che nella vita non bisogna essere prepotenti, menefreghisti, disfattisti, ma siamo umani e sbagliamo, Dobbiamo ammettere che possiamo sbagliare, ma solo per il bene di loro e della comunità, non per noi stessi, altrimenti diventeremmo come tutti “prepotenti”, non possiamo vivere una vita spericolata, certe volte da ragazzi lo abbiamo fatto, “oh come me lo ricordo bene”, ma oggi, sono arrivato al punto di dire che per me è stato un insegnamento, non una provocazione, ci serviva a dare luogo alle nostre proteste, contro certe leggi che premevano sugli operai, studenti, impiegati e tanti lavoratori.

Certo la canzone di Vasco parla di una vita spericolata, ma non è certo di quelli che hanno fatto il ‘68, le barricate servivano a poter avanzare nella società di allora.

E’ passato del tempo da quelle famose giornate, eppure sembra che ora si stia tornando a quel periodo, il lavoro svanisce, o non c’è, le malattie aumentano come un’epidemia e le cure ora debbono essere quasi sempre pagate di tasca propria, ma tutti i soldi che si versano alle assicurazioni per le nostre malattie, che fine fanno?

La certezza sta scomparendo nella mente di molte persone, ogni momento è quello giusto per essere licenziati, viste le nuove leggi a questo proposito, le varie malattie che ogni anno crescono sono delle piccole incombenze che alle famiglie danno da sole un tal disturbo, che sembra enorme, ma lo è invece veramente, togliendo dal loro stipendio, ciò che hanno guadagnato nel loro duro lavoro.

Quante volte ci siamo sentiti inutili per i nostri familiari, non potendo dar loro una mano, dar loro il nostro contributo per poter andare avanti ogni giorno, le notti insonni perché non si arriva al domani, i dubbi per i figli che non hanno cibo, o che mancano di mezzi necessari ad andare avanti ogni giorno.

Chi di noi non ha SOGNATO di cadere in un burrone, da una rupe, da un costone di roccia, ecco l’incubo peggiore è questo, si cade, si va sempre più giù, la paura che incombe in quel momento ci fa sudare di notte e al mattino pensiamo “cosa ci capiterà nella giornata”, facendoci fare le cose con attenzione a ciò che ci capita poi nel giorno.

La vita di ogni giorno è come questo punto finale, cadiamo, proviamo a rialzare la nostra testa, dare una sferzata a quello che ci far star male, non è forse la prima cosa che tutti noi cerchiamo di fare?

Tornare ai nostri splendori di una volta, o forse neghiamo a noi stessi che siamo dei veri combattenti?

Non ci nascondiamo davanti a niente?

Non credo proprio che siamo fatti cosi, la nostra età, i nostri veri momenti di vita che abbiamo vissuta, è solo un piccolo “Iceberg”, dove quello che facciamo vedere è solo una punta di verità, il resto è tutto da scoprire, da costruire, da correggere se occorre, da inventare, da sognare.

Sento delle volte amici che dialogano per aver letto o sentito della nostra politica, (anche lì non c’è più una vera strada da percorrere), lo facciamo solo perché si possa cambiare, ma nessuno lo fa, e poi si lamentano di quello e di questo, ma con chi ce la prendiamo se (siamo noi stessi ad andare a votare), sentire le parole di giovani che non hanno capito che per andare avanti ci vogliono sacrifici, e non si debba avere tutto e subito. Che tristezza

La pazienza sta scomparendo da certi vocaboli dei ragazzi, si è vero ci sono delle rarità, ma non sono mai dei promotori, ma solo persone che vorrebbero cambiare i metodi, e non lo faranno mai, incorrerebbero nelle discussioni che vogliono cambiare un mondo che sta scomparendo.

Questa è la base della tristezza, sentire dentro la rabbia farsi sempre più grande, il non poter fare nulla, fa si che le famiglie non riescono a dare il meglio di sé, avendo dei limiti, nel denaro, nella salute, e soprattutto, si ha paura di essere dei ridicoli uomini che sanno la verità ma non possono dirla.

(continua)

Lorenzo.an 15 gennaio 2010

Giovanna, con la sua consueta bravura, ci presenta un altro “grande” della pittura mondiale moderna.

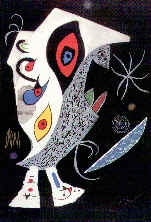

Tra i grandi della pittura contemporanea vi sono molti artisti spagnoli. Picasso prima di tutti, poi Dalì e Gris. Joan Mirò, pittore di grande talento, nacque anche lui a Barcellona (1893-1983).

Joan Mirò autoritratto

Nel 1912 l’artista decise di dedicarsi esclusivamente alla pittura, interessandosi tuttavia anche di musica e di letteratura. Lesse molti libri di Verne nei quali trovò valori analoghi a quelli che arricchirono nel profondo la sua natura di artista: la flessibile libertà dell’immaginazione e la capacità di stabilire un equilibrio reale nello stesso fluire delirante dell’invenzione.

“Bach e Mozart – dirà più tardi – mi hanno aiutato a capire il profondo significato della linea”.

La solidità delle strutture aeree di certi quadri di Mirò, nel corso della sua lunga carriera, dimostrò che quell’insegnamento non fu vano. L’artista non ha mai ammucchiato disordinatamente segni e colori. Ha inventato delle forme.

Dopo alcune esperienze dadaiste, Mirò ebbe un incontro decisivo con il surrealismo. Questa corrente pittorica incitò gli artisti a liberarsi da ogni schema visivo superficiale, a cogliere la vitalità che scaturisce ed agisce nascosta sotto le illusioni della verosimiglianza, nell’inconscio.

Ma proprio perché quella del surrealismo fu per lui una lezione di libertà e di ricerca, Mirò rifiutò d’istinto ogni immagine surrealista per definizione, ogni canone iconografico. Il surrealismo non fu per lui una maniera figurativa ma un atteggiamento morale. Scoperta la libertà non poté più farne a meno. Come disse Alice, basta un passo, un semplice passo per entrare nel paese delle meraviglie, così Mirò entrò senza fatica nella totale libertà del suo mondo favoloso.

Mentre per altri artisti, fare del surrealismo significa inserire nello spazio della tela una congerie di immagini inconsuete e bizzarre, saccheggiando solai e libri dei sogni, per Mirò dipingere significava abbandonarsi diligentemente a raccontare una favola concisa e scintillante in cui agiscono, inesausti, i suoi personaggi fragili e vulnerabili. L’artista non complicava le cose, le trasformava liricamente. Il sole, le stelle, i fiori, gli uomini e le donne stabiliscono fra loro rapporti molto semplici e molto avventurosi. Mirò non trascurò la realtà: la esaltò, coronandola di immagini. Ribermont-Dessaignes disse: “Il suo segno ha qualcosa del bel canto”.

La pittura di Mirò fu il frutto di una graduale negazione del realismo e la semplificazione dell’immagine.

Il processo si completò dopo gli anni ’20, quando avvenne l’adesione dell’artista al surrealismo. Le prime sue opere erano strettamente legate alla terra e alle tradizioni catalane. Nel suo modo di stendere il colore e nella struttura compositiva si avvertì chiaramente l’interesse per l’arte francese in generale (impressionismo, i fauves, cubismo, futurismo), ma soprattutto per la pittura di van Gogh, Cézanne, Renoir.

ritratto 1935

A partire dal 1912, Mirò impresse una svolta radicale al proprio stile pittorico. Semplificò le forme, prestò maggior attenzione ai dettagli. Realizzò paesaggi che richiamano l’arte popolare e un po’ naif. Si parlò, a questo proposito, di periodo particolarista”.

Mirò entrò poi nel’orbita del surrealismo. In numerosi scritti e interviste egli espresse il suo disprezzo per la pittura convenzionale e il desiderio di “ucciderla”, “assassinarla” o “stuprarla”, per giungere a nuovi mezzi di espressione.

Le immagini si caricarono di allusioni simboliche. Le sue opere cominciarono a popolarsi di segni ambigui, forme embrionali, figure cosmiche e vegetali. Rappresentazioni ironiche e semplificate di personaggi, animali, cose, vengono rese attraverso una grafia infantile, attorniate da stelle, lune, soli. Queste forme non lo abbandonarono più.

Sul piano strettamente stilistico, la pittura di Mirò è fatta di linee e forme leggere, prive di volume, che si dispiegano su vasti scenari di colore omogeneo.

Potrete ammirare, nel corso dell’articolo, una serie interessante delle sue opere. Ne descriverò solo due, in maniera estesa, ma emblematica della sua produzione.

Terra arata.

terra arata

In questo dipinto Mirò ci presenta uno scenario surreale, che sembra essere la fase precedente di quello elaborato nel Paesaggio catalano, opera realizzata negli stessi anni, come se le cose reali osservate nella campagna di Montroig qui non si fossero ancora del tutto trasformate in quel mondo di segni indipendenti e astratti, conservando ancora un’identità naturale. Si riconoscono, dunque, molti elementi che hanno subìto una metamorfosi nell’immaginazione e nella realizzazione artistica dei due dipinti, così la lucertola, in primo piano, con il cappello da mago o la gigantesca pianta grassa che gesticola, li ritroveremo in Paesaggio catalano nelle vesti di Sardinia con i baffi e del cacciatore col fucile. In uno spazio suddiviso da una semplice linea di orizzonte, riconosciamo altri elementi tipici di Mirò: la fattoria, al centro della composizione, poi l’albero, l’occhio, l’orecchio, uccelli in cielo, bandiere che sventolano e animali di ogni specie. Si scatena, poi, un universo di segni e figure che, trascendendo qualsiasi principio di unità di tempo, di spazio, di azione, vengono accostati in un contrasto bizzarro che, indubbiamente, ci trasporta in una dimensione onirica e metaforica, che potrebbe richiamare alla mente certi quadri di Hyeronimus Bosch o dei manieristi italiani del tardo Rinascimento.

La stella mattutina.

stella mattutina

Il tratto è sottile, quasi impercettibile. La delicatezza in luogo della forza. L’estrema semplicità delle forme e dei contorni, quasi elementari, a tratti primitiva, per certi versi ridotta ai minimi termini, tre o quattro al massimo, più le tonalità di nero usate.

Gli elementi raffigurati, in fondo, sono sempre gli stessi. Uccelli, donne, uomini stilizzati, stelle, terra, sole e luna. Nulla di più, nulla di meno. Poi, naturalmente, c’è tutta la straordinaria potenza visiva, la capacità di essere trasportati in un’altra dimensione, onirica, surreale, immaginifica; fatta di sogni, per lo più di visioni, in alcuni casi di incubi. Un’opera immensamente lirica, aperta.

La sensazione che si percepisce dai dipinti di Mirò è unica e irripetibile. Sembra di camminare sospesi nell’aria, sereni, riappacificati con la vita e con i sensi.

Nel suo persistente tentativo di “assassinare la pittura”, egli adottò anche la tecnica del collage.

Mirò morì a novant’anni, nel 1983, a Palma de Mallorca.

Giovanna3.rm 13. 01. 2010

Fine anno, momento di bilanci, Natale alle spalle con i regali nel cassetto. E’ ancora festa,ancora un modo per trovare tempo e voglia di stare insieme agli altri o di sentirsi ancora più soli se il tempo ha portato via amici, parenti e conoscenti. Eppure una cosa da fare c’è, anche se il naso è chiuso e la trachea irritata, un bel bagno che lavi via un anno e prepari al nuovo la pelle, come fosse la lavagna su cui scrivere con il gessetto n° 2010 d.C.

Gaia perdonerà il gesto, lo spreco d’acqua una volta tanto ha un buon fine.

Aprite il rubinetto con il bollino rosso e riempite la vasca, aggiungete sali o bagno schiuma, quanto basta. Createvi un bell’ambiente con candeline e bastoncini di sandalo fumanti. Magari qualcuno vuole anche petali di rosa o paperelle: fatelo oggi è permesso, è fine anno. Se non avete i diffusori sonori dell’impianto stereo nel locale, usate qualsiasi cosa che produca suoni, come radio o registratori, seguite le avvertenze tenendoli lontani dalla vasca altrimenti fareste un bagno elettrico. Immergetevi dopo aver appoggiato l’accappatoio al calorifero, e assaporate l’acqua calda sul corpo e tra le pieghe. State in ammollo calibrando la temperatura con il rubinetto. Abbandonatevi al magico momento tutto vostro. Se avete il vizio del fumo mettete sul bordo vasca un posacenere e giocate con gli anelli di fumo che si mischiano ai vapori (se fumate la pipa il posacenere non serve, ovvio). Per chi non fuma, pazienza, la prossima volta compri un ciupa ciupa o se ha modo, lo freghi ai nipotini. Chiudete gli occhi e ripensate a quel bagno fatto da bambini con le mani della mamma che accarrezzavano la pelle. Cacciate la testa sotto l’acqua sino a coprire le orecchie e ascoltate i suoni esterni chegiungono soffusi e confusi. Attivate l’idromassaggio, e se non l’avete o non funziona, fate tanta schiuma con il doccino, accarrezzandovi col getto dove volete sentire il solletico. Stateci un’ora in vasca, o comunque il tempo che volete, assaporate bene questo vostro momento e se già bussano alla porta valutate l’emergenza con calma, tanto il mondo può fare a meno della vostra opera una volta tanto.

Un’ultima raccomandazione. Quando uscite dalla vasca, gustatevi la carezza dell’accappatoio caldo di termosifone, e dopo esservi vestiti, svuotate e lavate la vasca per eliminare i residui. Infine fate l’autolettura del vostro contatore del gas per comunicarla subito al gestore, dal primo gennaio il gas aumenterà del 2,8% (più I.V.A. naturalmente).

Buon anno a tutti.

Popof 30 dicembre 2009